ニュースで高市首相が施政方針演説で裁量労働制の見直しを表明する方向で調整していると報じました。裁量労働制の拡充などを念頭に検討を加速する狙いがあるとされていますが、裁量労働制の議論で最も危険なのは、制度の前提理解が薄いまま、肝心の安全装置と責任構造の議論が抜け落ちることです。ここではまず日本の裁量労働制を、条文上の要件と実務の勘所まで含めて厚めに説明し、そのうえで海外の裁量労働時間制と似ているようで違うポイントを構造で比較してみようと思います。

日本の裁量労働制は「自由な働き方」ではなく「みなし時間で賃金を支払う例外制度」

日本の裁量労働制の核心は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定めた「みなし労働時間」を働いたものとして扱う点にあります。通常の労働時間制度は、実労働時間をベースに、法定労働時間を超えた部分に割増賃金を付けるという構造です。これに対し裁量労働制は、労使で定めたみなし時間を基準に賃金が成立します。みなしが8時間なら、実際に短く働いても8時間扱いになり、逆に長く働いても原則として「みなし」に吸収されやすい構造になります。ここが、制度を「柔軟」にも「危険」にもする出発点です。議論の入口でこの点を曖昧にすると、制度設計の話が全部ズレるように感じます。

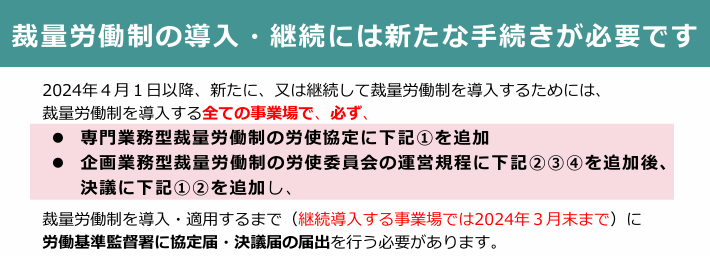

裁量労働制には、専門業務型と企画業務型の二つがあります。専門業務型は、対象業務が法令で限定されていて、いわゆる「20業務」に該当することが前提です。「対象を外せばアウト」という線引きが明確な制度です。一方、企画業務型は職種名で決まる制度ではなく、「事業運営に関する企画・立案・調査・分析」で、かつ「その遂行方法を大幅に社員の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をしないこととする業務」という要件を満たす範囲に限られます。ここで重要なのは、ホワイトカラー一般が対象ではないこと、そして「企画っぽい仕事」というラベルでは足りず、客観的に見て裁量が必要で、かつ具体指示が困難な仕事でなければならないことです。導入手続も、制度の危険性を反映して重い設計です。専門業務型は過半数組合または過半数代表者との労使協定を結び、所轄労基署へ届出をします。企画業務型は労使委員会を設置し、一定の要件を満たす運営規程と議事録整備を前提に、原則として委員の5分の4以上の決議を要し、届出に加えて運用後の定期報告も求められます。さらに、令和6年4月以降は、両類型とも「本人同意」が制度要件として実装され、同意しないこと・撤回したことを理由とする不利益取扱いを避ける設計が求められます。ここまで重くしているのは、裁量労働制が放っておくと長時間労働に流れやすい性質を制度が織り込んでいるからです。そして、制度適法性の核心は「具体的指示をしない」ことです。裁量労働制は、社員が手段と時間配分を自分で決める前提で成り立ちます。もし会社が、出退勤時刻を事実上固定し、毎日の作業順序や処理時間の目安まで細かく指示し、進捗を逐一管理しているなら、裁量性は形骸化します。裁量労働制の現場事故の多くは、ここが崩れているのに制度だけが残ってしまうことにあるように感じます。制度は名称ではなく実態で評価されるので、ここを軽く扱うと導入の合法性そのものが揺らぐと考えます。加えて、健康・福祉確保措置と苦情処理措置は「付け足し」ではなく、制度の骨格です。ただし注意点があります。健康確保措置は、長時間労働の抑制や休日確保のための措置、医師面接や配置転換などの措置が例示されていますが、これらは“時間規制そのもの”ではありません。裁量労働制は「みなし」によって、時間規制の働き方を変える制度です。だからこそ、健康確保措置は制度の外側からブレーキを掛ける発想になり、ここが弱い会社ほど「定額・働かせ放題」に近い状態へ滑りやすくなります。つまり裁量労働制は、運用する側に高度な設計力と継続的なモニタリング能力を要求する制度で、単に「自由にしたいから」で導入・拡大を語ると、ほぼ確実に事故ると考えます。

日本は「みなし」で時間から離れるが、欧州は「規制の枠内で自律」を組み立てる

海外比較は、制度の見た目を真似るためではありません。比較の価値は、各国が「自律」と「健康保護」をどう両立させる設計にしているかを、責任構造として理解する点にあります。日本の裁量労働制は、みなし時間によって賃金算定が実労働時間から離れる設計です。ここに最大の緊張があります。実労働時間の把握自体は求められても、賃金算定の中心が「みなし」である限り、時間の長さが賃金に直結しづらい局面が生じます。よって、長時間労働を抑えるための仕組みは、健康確保措置、業務量管理、評価制度、苦情処理、同意撤回後の配置・処遇など、「制度の外側のガバナンス」に依存します。一方、欧州では、制度の呼び名が何であれ、労働時間と休息に関する健康保護の原則を外さない設計が中核にあります。象徴的なのがEU司法裁判所の判決で、加盟国は、労働時間規制の実効性確保のために、労働時間を測定できる客観的で信頼可能な仕組みを求めるべきだという方向性を示しました。つまり欧州の比較軸は、「測らない」ではなく、「任せるなら測れる状態で守る」です。この設計思想を踏まえずに「ドイツも信頼労働時間だ」「フランスも裁量だ」と言うと、日本の「みなし」とごっちゃになり、結論を誤ると思います。

ドイツの「信頼労働時間」とは

ドイツでよく引き合いに出される信頼労働時間は、会社が逐一の始終業管理をせず、本人に時間配分を委ねる運用です。日本の裁量労働制に似た印象を与えがちですが、決定的に違うのは、ドイツでは労働時間規制の枠外に出る制度ではないことです。任せるとしても、労働時間と休息の規制は基本的に残り、その実効性を担保する方向に制度が寄っていきました。具体的には、EU司法裁判所の判断を受ける形で、ドイツ連邦労働裁判所が2022年の判断で、使用者に労働時間記録制度の導入義務があるとする方向を明確化したことが大きい。ここでのメッセージは強烈です。信頼労働時間という名前で運用していても、会社は「記録できる仕組み」を持てという方向へ収れんしていく。つまり「裁量を認めるほど、会社の安全配慮のインフラは重くなる」。日本の議論が、対象拡大や手続緩和に意識が寄り、労働時間の把握や業務量のガバナンスの重さが後景に退くとしたら、それはドイツが進んだ方向と逆です。ここから学べるのは、裁量そのものではなく、裁量を成立させる条件です。測れない状態で任せるのではなく、測れる状態にしたうえで、休息確保や健康確保を制度として回す。日本が裁量労働制を拡充するなら、少なくともこの方向の安全装置を先に強化しない限りリスクがあるように感じます。

フランスの年日数制は「みなし」に見えても別物

フランスの年日数制は、年間の労働日数で管理する仕組みとして紹介されることが多く、日本の「みなし」に近いものだと誤解されがちです。しかしフランスの実務は、会社が業務量と休息確保を実質的に監視していない場合、制度が無効とされ得るという緊張感の上に成り立っています。フランス最高裁は、労働者の健康と安全を守るための業務量モニタリングや面談などの仕組みが不十分な場合に、当該の包括的な仕組みの有効性が否定され得るという考え方を積み上げてきました。ここが切れ味のポイントです。フランス型は「自由に任せる」制度ではありません。「任せる代わりに、会社が業務量と健康を定期的に見て、歯止めをかける責任を負う」制度です。運用が甘いと、制度そのものが崩れて、結果として残業代請求や制度無効のリスクが顕在化します。日本の裁量労働制は、健康確保措置や苦情処理措置を制度要件として備えていますが、業務量管理と面談の実効性が形式に流れると、みなし構造のもとで長時間労働が見えにくくなる危険が残ります。フランスの比較は、日本の「みなし」構造が持つ危うさを、会社側の監視義務の重さという観点から照らし返します。

見直し議論で問うべきは対象拡大ではなく「責任構造の増強」である

ここまでを踏まえると、裁量労働制の見直しで本当に問うべきは、対象業務を増やすかどうか以前に、裁量を成立させる責任構造を日本が強化できるのか、という点です。政治的には「柔軟化」「成果主義」「生産性」という言葉が使いやすい。しかし、裁量労働制は、賃金算定が実労働時間から離れる局面が生じうる以上、企業の側に、業務量管理、健康確保、苦情処理、同意と撤回のガバナンス、そして具体的指示をしない運用能力がセットで要求されます。これを増強しないまま対象だけ広げれば、制度は「自律」ではなく「定額化」に傾き、現場の受け止めは高確率で「コスト削減」となります。その瞬間に制度は壊れます。ドイツが示したのは、任せるなら測れる仕組みを整えよ、という方向です。フランスが示したのは、任せるなら業務量と休息確保を実質的に監視し、面談等で止めよ、という方向です。

この二つに共通するのは、裁量を広げるほど会社の義務が重くなるという当たり前の原則です。日本の見直しが「対象拡大」や「使いやすさ」に偏るなら、それは海外型への接近ではなく、海外が強化してきた安全装置を置き去りにする動きになりかねません。裁量労働制を本当に成果で働ける制度にしたいなら、先に整えるべきものは明確です。みなし時間の妥当性を定期的に検証し、業務量の過大化を可視化し、健康確保措置が実際に発動する運用を作り、苦情処理を機能させ、同意撤回後の配置・処遇を透明化する。これらを「書面の要件」ではなく「現場の仕組み」に落とし込めるかが重要ではないでしょうか。拡充を語るなら、まず責任構造の増強を語らなければ、制度は形骸化するのはないかと思います。