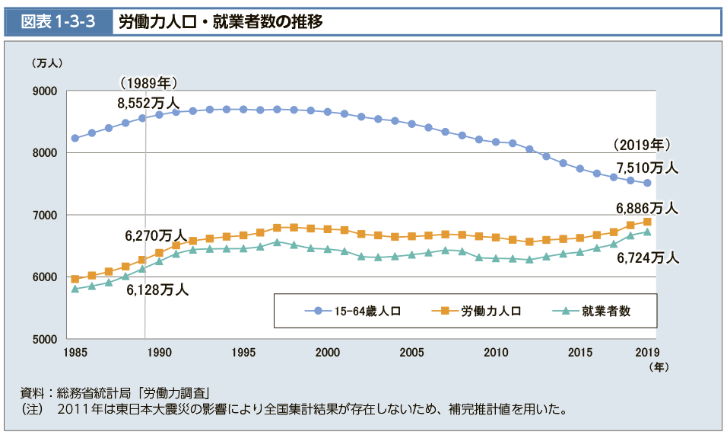

総務省が公表した労働力調査によると、2025年平均の労働力人口は7004万人となり、日本で初めて7000万人を超えました。女性や高齢者の労働参加が進んだことが主因とされています。この数字だけを見れば、日本は人口減少下でも労働力を確保できているように見えます。しかし、労務の現場を日々見ている社労士の立場からすると、この結果を「明るいニュース」として受け取るのは危ういと感じます。なぜなら、この増加は働ける人が増えたというより、働かないと生活が成り立たない人が増えた結果と考える方が実態に近いからです。

労働力人口は増えたが暮らしは豊かになっていない

日本では、この30年ほど1人当たりの年収がほとんど伸びていません。直近では名目賃金が上昇しているものの、物価上昇を差し引いた実質賃金は依然としてマイナスが続いています。つまり、働いても生活が楽になった実感を持てない状態が長く続いているということです。この状況下で労働力人口が増えているという事実は、「働くことが魅力的になった」結果ではありません。生活費や将来不安を埋めるために、これまで労働市場にいなかった人たちが参加せざるを得なくなったと見るのが自然です。共働き世帯の増加も、その多くはキャリア志向というより家計維持のための選択です。子どもの数が減り、相対的に大人の人口割合が増えているという人口構造の変化もありますが、それ以上に、1人分の収入では生活が成り立たない社会構造が、労働参加を押し広げている側面は否定できません。

高齢者就業の拡大が示す「静かな貧困化」

高齢者の就業が増えていることは、しばしば「元気なシニアが活躍している」と肯定的に語られます。しかし統計を冷静に見ると、高齢者が働く理由の第1位は一貫して「生活費のため」です。年金支給開始年齢の引き上げや、物価上昇に対して年金額の伸びが追いつかない現状の中で、働かないと生活水準を維持できない高齢者が増えています。人生100年時代と言われるようになり、老後が20年、30年続くことが現実味を帯びた今、「年金だけでは不安」という感覚は広く共有されました。その結果、働くことが選択ではなく前提になりつつあります。資産に余裕があり、生きがいや社会参加として働く高齢者がいる一方で、日々の食費や光熱費を賄うためにアルバイトを続ける高齢者も少なくありません。同じ「高齢者就業」という言葉の裏で、生活の余裕には大きな差が生まれています。

7000万人時代は成功ではなく制度への警告

労働力人口がここまで増えても、企業はなお人手不足を訴えています。この矛盾は、日本の雇用構造そのものを映しています。長年、日本では労働分配率が低く抑えられ、賃金を上げないことで経営を維持してきました。その結果、「安い賃金で働いてくれる人」を前提とした雇用モデルが限界に達しています。女性や高齢者の就業が増えても、その多くは短時間労働であり、総労働時間が劇的に増えているわけではありません。人が足りないのではなく、その条件では人が集まらないという状態です。表面上のインフレ率は年3%程度とされていますが、食料品やエネルギーなど生活必需品に限れば、体感的な上昇率はそれを上回ります。地方では不動産需要が落ち込む一方で、食料生産者の減少や輸入依存の高まりにより、生活コストは確実に上昇しています。高齢者が働かないと食べていけない、子育て世代が時間と余裕を失う社会は、インフレが家計の許容範囲を超えていることの表れとも言えるでしょう。厚生労働省所管の労働政策研究・研修機構の将来推計では、2030年の労働力人口は7000万人を下回ると見込まれていました。それを上回るペースで労働参加が進んでいる現状は、経済成長の成果というより、将来不安が人々を働かせている結果です。社労士として見る労働力人口7000万人は、成功の証ではなく、日本の賃金構造、社会保障、働き方が限界に近づいているという警告に他ならないように感じます。